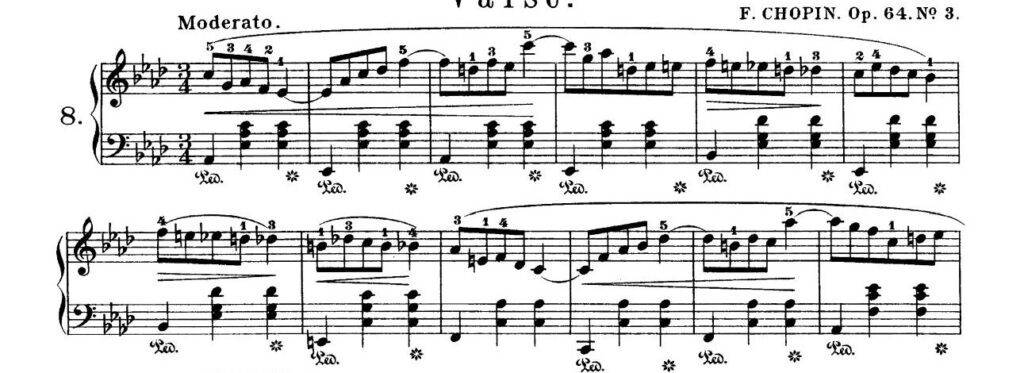

ワルツ第8番Op.64-3(ショパン)の解説~構成と魅力を演奏者目線で紹介

ワルツ第8番変イ長調作品64-3は、ショパンによって1846年ごろに作曲され1847年ごろに出版された、生前最後のワルツです。作品64では第6番作品64-1(子犬のワルツ)と第7番作品64-2があまりにも有名すぎるせいで、この曲はあまり知名度がありません。しかし、知る人ぞ知る作品で、コンクールや発表会などで実力者たちが定番外しで狙ってくる可能性が高い曲の一つです。アマチュアとプロが混合している発表会では、重なりたくなかったらあまり弾かないほうがいいかもしれません。

私的は第5番の次に譜読みが難しいワルツだと思っています。かなり臨時記号が多いので、油断しているとすぐに音を外しますね。その分スムーズに弾けたときの喜びは格別です。

曲の構成

冒頭+中間部+再現部の3部構成です。構成”は”わかりやすいですが、臨時記号が多く苦手な人にはなかなか弾けるようになりにくい作品の一つでしょう。大事な事なので2回言いました。

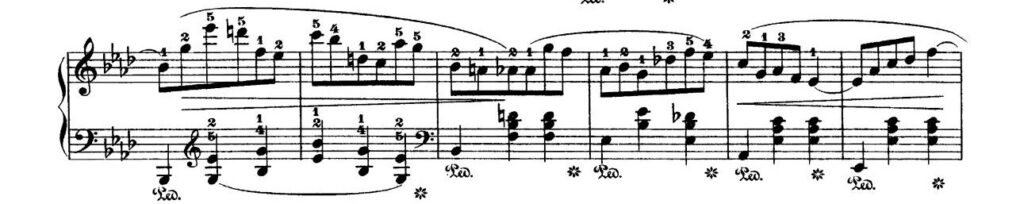

最初

最初から結構クセが強いですね。当たり前のように臨時記号が多いです。まあ、慣れてしまえばなんともありませんが、苦手意識のある人にとっては鬼門でしょう。

右手はバイオリンのイメージで弾くとよいですね。

ここは意外と弾きにくいところです。黒鍵から白鍵への移動なので、5-5で小指をスライドさせるとスムーズに動きます。

トリルはうるさくならないように、最初の音だけ目立たせて、あとはppで弾く意識で弾くと綺麗に聞こえます。この部分だけは左手に着目するとよいでしょう。

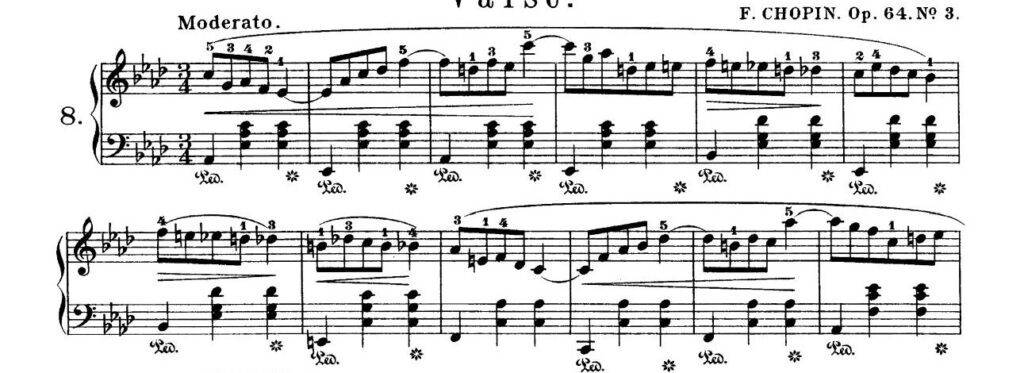

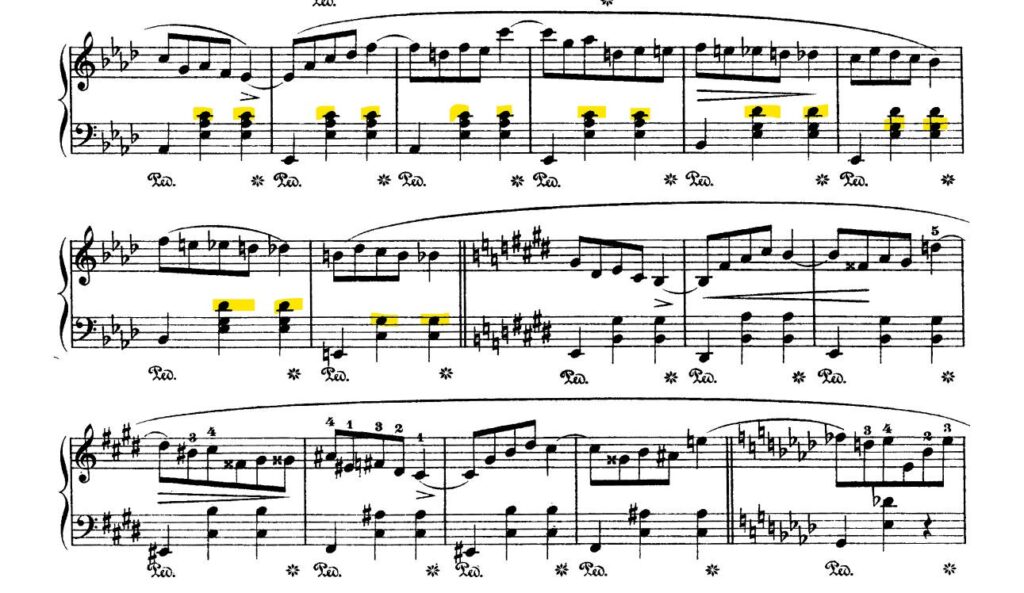

中間部

中間部は基本的に左手が主役です。低音も高音もチェロの音色を意識するとよいでしょう。私はそう思っています。カツァリス氏の演奏だと右手のマーカーしてあるところを強調しています。内声なのでやりづらいですが、慣れてきたらやってみると面白いです。

臨時記号、しかもダブルフラットまで出ていますが、半音移動だということがわかれば、…簡単ではないですよね。この部分だけ弾くなら、なんとかいけますが、流れで弾くとなると混乱してしまいがちです。半音移動をベースにしているとだけ覚えておけば、多少は落ち着いて弾けるでしょう。

再現部

最初の主題に戻ります。余裕があったらマーカーしてある部分も強調してみると面白いです。一時ホ長調に転調しますが、すぐ戻ります。だけれども、臨時記号が多いのでミスタッチに注意!

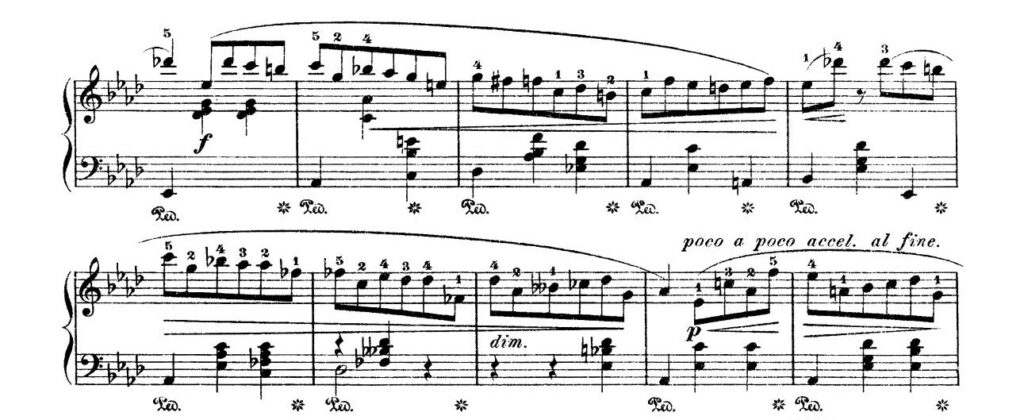

コーダ

こことにかく弾きづらいところですね。速い上に跳躍があるので、鍵盤の位置を今一度確認する余裕はありませんが、テンポを落として練習する際は、確認しておくほうがいいですね。poco a poco accel.の前に軽くrit.を入れておいても、というか私は入れています。あまりもたつかない程度に。

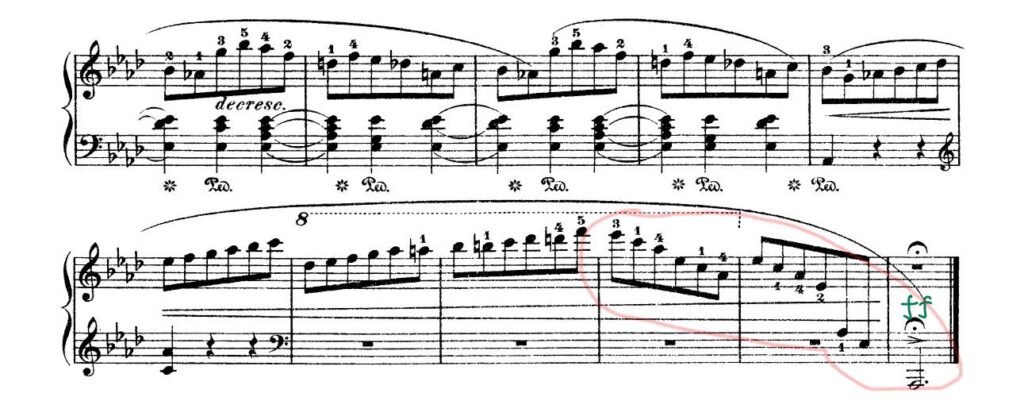

ここが緊張感MAXです!本当に音を外さないかヒヤヒヤしますね。右手だけなので少しでもミスすると確実に目立ちます。決まったときの爽快感は格別ですね。これを地元のライブで弾ききったので、なんとも言えない気持ちでいっぱいでした。

難易度

普通~やや難しい

演奏時間

3~4分程度

私の演奏動画

演奏にはかなりの自信がありましたが、この後の実力者が現れて完全に陰に隠れてしまいました(汗)。

しかもこの演奏をした先月にファジル・サイ編曲の「トルコ行進曲ジャズ」(モーツァルト)を弾いていて、それをまさかの時期ずらしで一緒のを弾くどころかヴォロドス編曲のを組み合わせるとは思いませんでした。当時もその先月も完全な選曲ミスだと思いましたね。誰も演奏しないと思ってたところにこれでしたから。