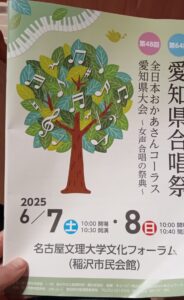

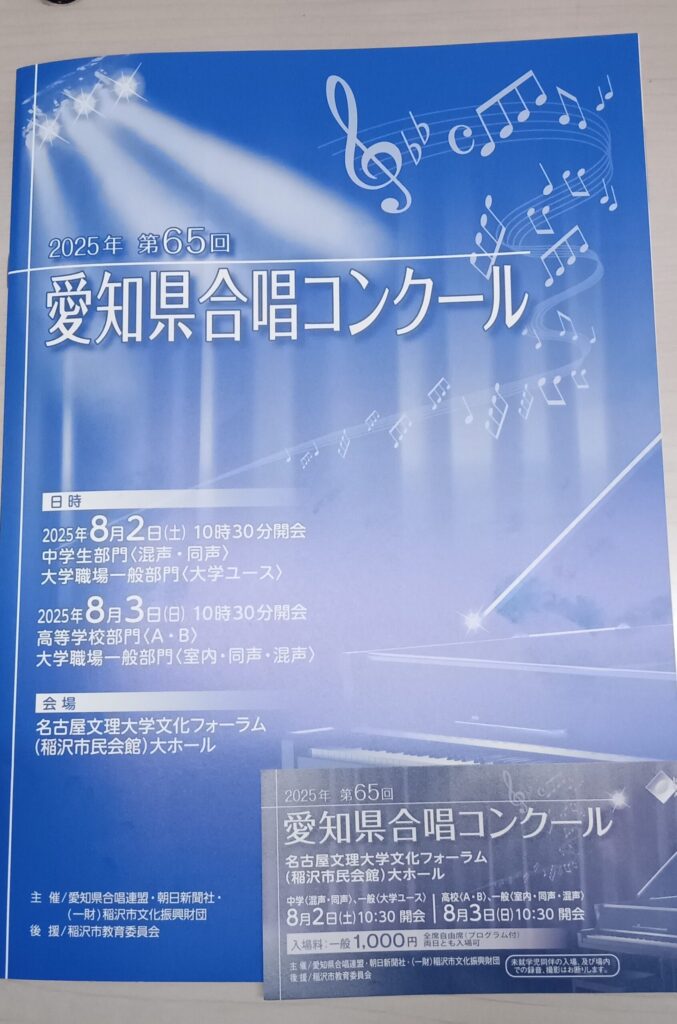

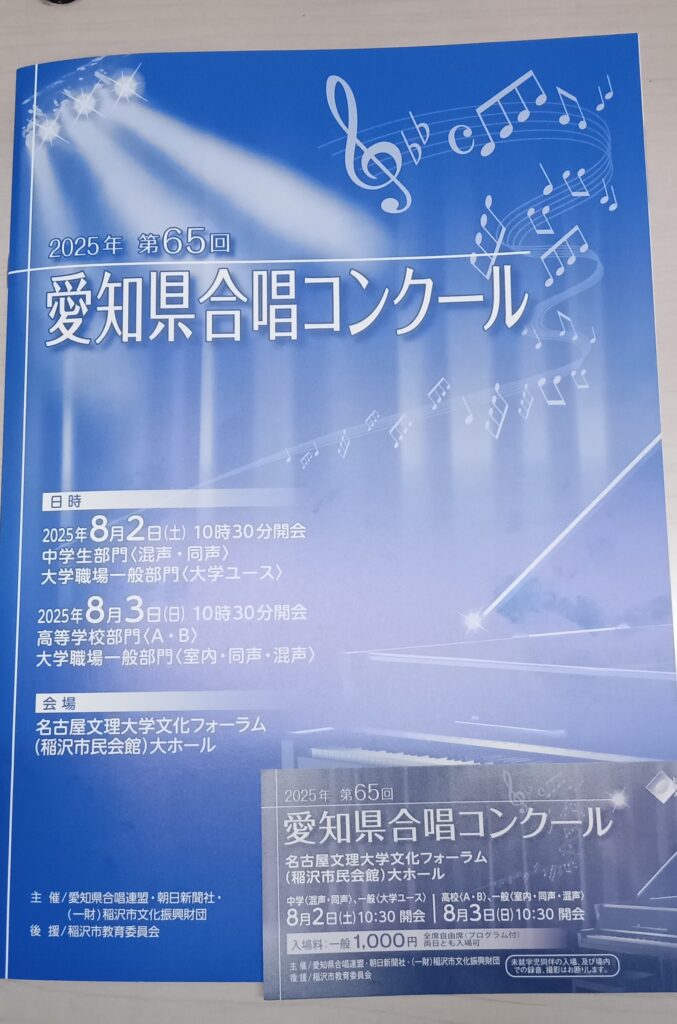

第65回愛知県合唱コンクール(2025年8月3日)

私の偏見なんですが、合唱コンクールって審査員に気に入られるための演奏をするというものだと思って、足が遠のいていたんですよ。行かず嫌いで済ませるのはよくないと考えて、一度くらいは足を踏み入れました。雰囲気が嫌かどうかは行ってから判断すればよいですね。

まず、入って思ったのは、感想用紙がないんですね。県合唱祭でしか、この名古屋文理大学文化フォーラム(旧稲沢市民会館)に足を運んだことはありませんね。まあ、感想用紙がなかったとしても、ウェブサイトでしか書けないことばかりですから、あまり関係なかったのですが。

こういった場所に足を踏み入れるのは、合唱への興味(でも歌わない)と生存報告もありますね。私の存在価値は合唱界では別にたいしたことはありませんが、第三者側の感想を述べるぐらいはできますね。ただそれだけです。今はピアノ演奏のほうが圧倒的に楽しいですから、合唱に対するモチベーションは全然高くありません。まあ、本当に気が向いたときだけ練習見学の予約をするぐらいで、合唱団に入って活動しようというのはありませんね。

名古屋文理大学文化フォーラムに来る前に、LovePianoでピアノを弾いていましたし、その後名古屋駅でストリートピアノで弾いていましたし、そっちもメインディッシュでした。そんなわけで音楽を楽しむ一日だったでしょう。

というか、ピアノのピッチが気になりましたが、いつもの442Hzではなく、おそらく436Hzあたりでしょう。まあ、そのほうが声とピアノの音色が溶け込みやすいのでこれぐらいのピッチがよいです。欲を言えば、432Hzか428Hzぐらいまで下げてくれると嬉しいですが。

大学職場一般部門〈室内合唱の部〉

6人から24人以下の比較的少ない人数の団体ですね。実際VoxMEAの演奏目当てでこの時間(15:45)に間に合うように来ていましたね。高校生の部はさすがに見に行かなかったですね。特別興味があるわけでもなかったので(失礼)。

混声合唱団VoxMEA

県合唱祭(6月8日)のときよりもアップデートされているような印象を受けました。課題曲「秋の午後」は無難になんとかこなせましたね。パッとしないのはしょうがないですが、演奏会もあるので、この曲ばかりに時間を割けないのでしょうがないですね。可もなく不可もなく演奏できた感じです。

自由曲の「Salve Regina」(Poulenc)はだいぶ進歩していました。半年ほど前に練習見学に行ったときは、「これ完成できるのか?!」と心配になっていましたが、ちゃんと歌詞を載せることができて相当努力したのではないのでしょうか。ちょっとヒヤヒヤしながら聴いていましたね。

もう一つ「O filii et filiae」(Antognini)も県合唱祭よりもよい歌声でした。VoxMEAのよさを存分に活かした演奏でしたね。何度も歌い込んでいるのがわかります。しっかり作り込んでいてよかったです。演奏会でこの曲を採択するのかは知りませんが、楽しみにしております。

Ensemble Spicy

響きに頼りすぎて、歌詞が不明瞭になりがちなのは残念でした。フォルテ系になるにつれて、そば鳴りしていて声量があるというよりはうるさい印象でしたね。息のスピードに頼りすぎです。素人受けは「よく響いている」といいんでしょうが、耳がよい人からはうるさがられます。ストリートピアノでffでガチャガチャ弾くのと似ていますね。

課題曲「Dies sanctificatus」はその傾向が強かったのはなんとももったいないです。自由曲「Nunc Dimittis」と「Aba Po, Santa Mariang Reyna」で多少持ち直しましたが、全体的に少し残念な印象です。

エシュコル

課題曲・自由曲ともに調子よかったです。聴いているうちにノートに感想を書き忘れそうになるぐらい、あっという間と感じさせる演奏でしたね。特にBustoの「Ave Maria gratia plena」は壮大な感じだなあと思っていたら、すぐ終わってビックリしました。最後の「Mater Christi」は男前なアルトにしびれました。最初女声合唱なのに混声合唱かと勘違いするような響きで思わずうっとりしましたね。

これで室内合唱の部は詐欺でしょうwwもっと大人数の合唱に聞こえましたからwwww

大学職場一般部門〈同声合唱の部〉

今回は男声合唱1団体と女声合唱1団体ですね。比較的中規模の団体がメインですね。

男声合唱団 響

この合唱団は不気味な曲がよく似合いますね。課題曲の「彼岸花」なんか特に。「憎い男の心臓を針で突こう」という物騒な歌詞ええんかなあと思いつつ聴いていましたが、多田武彦の世界観がしっかり表現されていて素晴らしいです。

「わたり鳥」も不気味な感じ、ジャズの軽快さの中に不穏さがあるのを、こちらも表現してくれたので良かったですが、「夏のまぶた」は残念だったですね。ピアノ伴奏が埋もれているのがもったいないです。もう少し1段階強くしてもよかったでしょう。というか、ヴォーカリーズはうるさすぎます。

無伴奏のほうが似合いますね。

VOCI BRILLANTI

課題曲「かつて私は信じていた」のリズムは結構とりにくいはずなのに、指揮者なしで揃っていたのは素晴らしいですね。

「風のシンフォニー」はどこからI・II・IIIがわからないですが、最初は無調で不穏な感じからスタートしていますが、歌詞がもう少し聞こえるとよかったです。Attacaでつながっている感じでしょうか?楽譜を見たことがないのでわかりませんが(失礼)。IIがScherzoっぽい感じで、IIIの締めは迫力十分でした。脳みそが揺れる感覚ですね。これぐらい響きを超えた何かがあると一歩違いますね。

大学職場一般部門〈混声合唱の部〉

比較的中規模から大規模の合唱団ですが、正直言うと、当たりの団体とハズレの団体の差が激しいですね。

TFM合唱団

課題曲の「Dies sanctificatus」はぼやけているのが残念な印象ですね。完成度はいまひとつでした。正直よい点が見当たらない演奏でしたね。

自由曲の「那須与一」も出だしが揃っていないのは致命的ですし、粒もバラバラですね。しかも綺麗な響きで聞かせようとするから、チグハグになっています。せっかく歌詞が聞き取れるのにもったいないことをしましたね。この曲は和音を綺麗に聞かせるというよりは粒を置くことに意識を置いたほうがよかったでしょう。

合唱団 花集庵

課題曲「Das edle Herz」はドイツ語の歌詞にも対応できていてよかったですね。まあ、可もなく不可もなく終わったと言う印象です。

自由曲「春と修羅」は調が忙しく変わる中でも、何事もない感じがいいですね。フォルテ系でもうるさくなく心地よく聴くことができました。あとは不穏な感じを表現することにも長けていますね。

間の作り方が上手で、最後の休符(?)で観客に「意地でも音を立てさせない」というのが伝わってきました。

合唱団うぃろう

愛知県合唱祭のときはだいぶ人数少なかったですが、コンクールになってから人数が増えましたね。もっと少ないイメージでした。

というのは置いておいて、課題曲「不思議」はうぃろうの良さを活かしている選曲でした。安定感があって素晴らしかったです!曲選びも実力のうちかもしれません。

自由曲「大地の踊り」は県合唱祭のときよりもレベルアップしている印象でした。ピアノの存在感も出ているので、しっかり改善されていますね。

合唱団ノース・エコー

課題曲「Das edle Herz」は花集庵よりも完成度が高かったように思えます。安心して聴くことができましたね。

自由曲「水底吹笛」って木下牧子のデビュー作『方舟』の中の一曲なんですが、結構難しいんですよね。「ひょうひょうと笛を吹こうよ」のイメージに合っていますね。ピアノ伴奏も特に埋もれることもなく、主張しつつ合唱と掛け合いが出来ているのは私にとっては大きなポイントですね。しかも弱い部分も芯のある声でよく聞こえてきます

岡崎混声合唱団

かなり調子悪かったですね。全体的にぼやけていたので、どうしたものかという印象でしたね。いつもの岡崎混声だったら圧巻の演奏と思っていたところが、この体たらくというのは正直納得はいきませんね。それは団員のほうがもっと思うことでしょう。

響きに頼りすぎな合唱でしたね。もともとポテンシャルはあるのに、すごくもったいない感じでしたね。自由曲、Whitacreの「You Rise, I Fall」の最後の「I fall」で静かに終わるところはよかったですが、調子のよいときの演奏を聴きたかったですね。

最後に

初めて、合唱コンクールに行きましたが、県合唱祭とは違ってピリピリした雰囲気でしたね。まあこの雰囲気も悪くはありません。来年行くかどうかはわかりません。団体も限られていますし、県合唱祭でいろいろな団体の演奏を聴くほうがよいですね。こればかりは合唱団の主義主張があるので私がどうこういえるわけではありません。

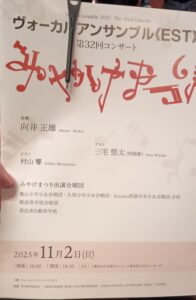

執筆当時8月10日(日)ですが、ようやくショパンのポロネーズ第5番作品44を暗譜で弾けるようになりました。3月に練習を始めてからようやく楽譜なしでいけます。とりあえず10月か11月のグルッポ飛び入りライブには間に合いそうです。